В сердце Калифорнии, в тени могучих виноградников, ведется удивительный эксперимент, начатый еще до того, как мир погрузился в Великую депрессию. Он хранит в себе секреты выживания одного из самых древних и важных культур человечества – ячменя, основополагающего ингредиента пива и виски. Этот столетний проект, словно генетический детектив, наконец-то раскрыл тайну генов, отвечающих за удивительную адаптивность ячменя к меняющимся климатическим условиям.

Путешествие ячменя по миру: от Египта до Анд

Ячмень – это не просто зерно. Это вечный путешественник, чьи корни уходят в глубины времени более 12 000 лет назад. От жарких равнин Египта до суровых горных склонов Анд, от азиатских степей до норвежских полей – он покорил все уголки земного шара, становясь краеугольным камнем мировой продовольственной системы.

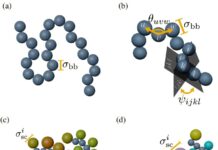

Каждое новое место, которое ячмень осваивал, становилось испытанием. Но случайные мутации в его ДНК, словно эволюционные ключи, помогали ему приспосабливаться к местным условиям – от засухи до экстремальных температур. Именно эти мутации стали объектом пристального внимания ученых.

Дэвисский эксперимент: машина времени для генома

В Калифорнии, в городе Дэвис, начался уникальный проект – Barley Composite Cross II, ставший одним из самых долгосрочных биологических экспериментов в мире. В 1929 году селекционеры высадили тысячи генетически различных сортов ячменя, давая им возможность соревноваться за выживание в условиях калифорнийского климата.

Калифорния – это край контрастов: жаркое лето и долгая засуха. Ячмень, который лучше всего справлялся с этими условиями, естественным образом становился более распространенным, передавая свои гены потомству. В течение десятилетий эта «естественная селекция» происходила без вмешательства человека.

Сегодня команда генетика Дэн Кенига из Калифорнийского университета в Риверсайде использует этот архивный материал как машину времени, изучая мутации, накопившиеся за 90 лет. С помощью современных технологий они проанализировали десятки миллионов генетических изменений, открыв тайну генов, отвечающих за адаптацию ячменя.

Тайна цветения: баланс между временем и климатом

Ключевым фактором выживания оказался момент цветения.

Слишком раннее или позднее цветение – это провал в воспроизводстве. Ячмень должен цвести в узком временном окне, чтобы успеть дать семена до начала засухи, но не пострадать от заморозков.

Исследователи обнаружили целую группу генов, регулирующих этот критический момент. Некоторые из них ускоряют цветение, другие сокращают его продолжительность, создавая генетическую гибкость для адаптации к разным климатическим сценариям.

От Дэвиса к будущему: урожайность и новые горизонты

Удивительно то, что популяция ячменя в эксперименте Дэвис не только выжила, но и увеличила урожайность почти вдвое по сравнению с исходными сортами. Это естественный отбор в действии!

Однако этот прирост все еще уступает результатам ручного селекции, что указывает на другие важные факторы, такие как рост и высота растений. Ученые предполагают, что стремление к дружелюбному соседству между растениями может ограничивать их адаптацию в экстремальных условиях.

Понимание механизмов выживания ячменя – это не просто история о пиве и виски. Это ключ к будущему продовольственной безопасности. Ячмень тесно связан с пшеницей, рисом и кукурузой. Используя полученные знания, ученые могут применить CRISPR и геномную инженерию для создания более устойчивых сортов этих культур, способных противостоять экстремальным климатическим условиям.

Вековой эксперимент в Дэвисе – это живой пример того, как естественный отбор и научные открытия могут объединиться, чтобы обеспечить процветание будущих поколений. В нем заложен потенциал не только для сохранения любимых напитков, но и для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.